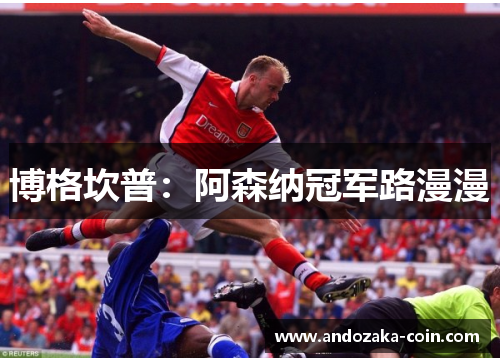

博格坎普:阿森纳冠军路漫漫

博格坎普:阿森纳冠军路漫漫,本文将从多个方面对此进行详细阐述。首先从阿森纳的历史沿革和球队实力入手,探讨他们追寻冠军的艰辛之路;其次从主帅博格坎普的管理风格和战术布局分析他对球队的影响力;然后从球队的核心阵容和伤病情况看球队的竞争实力;最后从未来发展前景和球迷期望展望阿森纳夺冠的可能性。

1、阿森纳历史与实力

阿森纳是英超历史上的传统豪门球队之一,拥有着辉煌的历史和丰富的奖杯积累。球队历经风雨,不断壮大,目前在英超联赛排名一直稳定在前四名之内,表现出色。但与豪门球队相比,阿森纳在英超冠军争夺中,仍未能取得过多的突破,冠军距离他们仍有一段距离。

然而,在球队实力方面,阿森纳拥有一支年轻且实力强大的阵容,球队中有许多优秀的球员,他们的天赋和能力不容小觑。这些球员在比赛中的表现也证明了他们的实力和潜力,为球队的冠军梦打下了坚实的基础。

总体来说,阿森纳具备一定的实力和条件,争冠的希望并不渺茫,但要想冲击英超冠军,还需要做出更多的努力和改进。

2、博格坎普的管理和战术

博格坎普是阿森纳的主帅,他是一位经验丰富且深谙足球战术的教练。他的管理风格稳健且有方,能够有效地激发球员的潜力和斗志,带领球队走向胜利。

在战术布局上,博格坎普注重球队整体配合和打法的多样性,他善于根据对手的特点和比赛情况作出相应的调整,让球队在比赛中具备更大的灵活性和应变能力。

韦德官方下载网址是多少啊苹果版安装博格坎普的管理和战术给阿森纳注入了新的活力和动力,他是球队冲击冠军的重要支柱,对球队的发展起到了关键性的作用。

3、核心阵容和伤病情况

阿森纳的核心阵容是球队能否取得好成绩的关键。球队中有一些实力突出的球员,他们在场上能够担任关键的位置和发挥重要的作用。而球队的伤病情况也直接影响着球队的竞争力。

一旦核心球员受伤或状态不佳,很可能导致球队整体实力下降,进而影响球队的比赛表现和成绩。因此,球队需要及时关注球员的伤病情况,有针对性地进行恢复和调整,保证球队整体实力的稳定性。

阿森纳要想冲击英超冠军,就需要保持核心阵容的稳定和健康,确保球队在关键时刻有足够的战斗力和竞争力。

4、未来发展和球迷期望

阿森纳的未来发展前景备受球迷关注。球迷们希望看到球队不断进步和壮大,能够成为英超冠军的有力竞争者。他们期望球队能够在未来的比赛中取得更好的成绩,为球迷们带来荣耀和喜悦。

对于阿森纳来说,要想实现球迷和自己的期望,就必须加强球队的建设和管理,继续引进优秀的球员和教练组,不断提升球队整体实力和竞争力,争取更好的成绩和更高的荣誉。

总的来说,阿森纳冠军之路漫漫,但是球队有实力和潜力,只要继续努力和奋斗,相信他们最终能够实现冠军梦想。